親知らずとは

親知らず(第三大臼歯、Wisdom Tooth)は、通常17歳から25歳頃にかけて生えてくる最後の永久歯です。親知らずは上下左右それぞれに1本ずつ、計4本ある場合が多いですが、生えない場合や生えてきても一部しか出てこない場合もあります。親知らずは、他の歯に比べて奥に位置し、しばしば正常な歯並びに影響を与えたり、歯肉や顎骨に問題を引き起こすことがあるため、抜歯が推奨されるケースが多いです。

親知らずの抜歯が必要な理由

親知らずの位置と状態

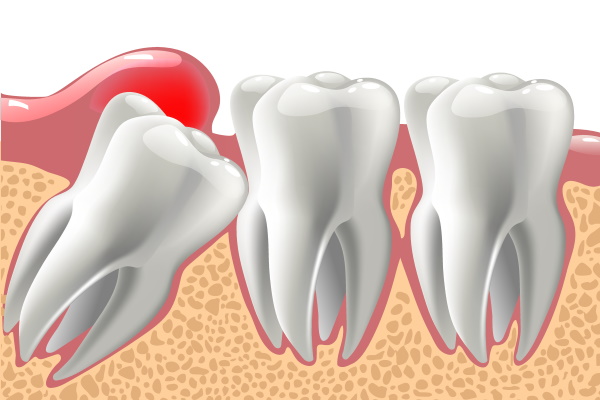

親知らずは、顎の骨の奥深くに埋まっていたり、横向きや斜めに生えてくることがあり、これが周囲の歯や歯肉に悪影響を与えることがあります。歯列に十分なスペースがない場合、親知らずが隣接する歯に圧力をかけ、痛みや歯列不正を引き起こすことがあります。

虫歯や歯周病のリスク

親知らずは位置が奥まっているため、ブラッシングが難しく、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。親知らずが一部だけ生えている場合、食べ物のカスや細菌がたまりやすく、炎症や感染を引き起こすことがあります。このような場合、予防的に親知らずを抜歯することが推奨されます。

周囲の歯に影響を与える

親知らずが隣接する第二大臼歯に圧力をかけると、第二大臼歯が移動したり、痛みが生じることがあります。また、隣接する歯に虫歯や歯周病が広がるリスクもあるため、親知らずの抜歯が必要になることがあります。

親知らずの埋伏

完全に顎骨内に埋まっている親知らずを「埋伏歯(まいふくし)」と呼びます。埋伏歯がある場合、歯肉や顎骨に圧力がかかり、慢性的な炎症や痛みが引き起こされることがあります。このような場合も、抜歯が選択されることが多いです。

親知らずの抜歯の手術の流れ

1. 診断と検査

親知らずを抜歯する前に、歯科医師がレントゲンやCTスキャンを用いて親知らずの位置や状態を確認します。これにより、親知らずがどのように生えているか、周囲の歯や神経との位置関係を把握し、手術計画を立てます。

2. 局所麻酔

抜歯は、通常局所麻酔を使用して行われます。局所麻酔により、手術中の痛みを感じることなく、リラックスした状態で処置を受けることができます。必要に応じて、鎮静法が選択されることもあります。

3. 抜歯手術

親知らずが完全に生えている場合は、簡単な抜歯で済むことが多いですが、埋伏している親知らずの場合は、歯肉を切開し、顎骨を一部削って親知らずを取り出す必要があります。特に親知らずが横向きに生えている場合、歯を分割して少しずつ取り出すことが一般的です。手術自体は30分から1時間程度で終わることが多いです。

4. 縫合と術後ケア

親知らずを取り除いた後、切開した歯肉を縫合します。術後は、痛みや腫れが発生することが一般的ですが、処方された痛み止めや抗生物質を服用することで、症状を管理することができます。また、術後の数日は、激しい運動やアルコールの摂取を避け、安静に過ごすことが推奨されます。

親知らずの抜歯後の回復とケア

術後の痛みと腫れ

親知らずの抜歯後、数日間は痛みや腫れが続くことがあります。痛みは通常、処方された鎮痛剤で管理でき、痛みや腫れは術後数日で徐々に改善し、1週間程度でほとんど治まることが多いです。

術後の出血

抜歯後の出血は、通常数時間で止まりますが、少量の血が混ざった唾液が出ることがあります。ガーゼを噛んで圧迫することで、出血を抑えることができます。もし出血が長時間続く場合や大量の出血が見られる場合は、早急に歯科医師に連絡する必要があります。

食事の注意点

術後の数日間は、硬い食べ物や辛い食べ物を避け、柔らかい食事を摂ることが推奨されます。また、抜歯部位に刺激を与えないように、食事の際には気をつける必要があります。スープやヨーグルト、ゼリーなどが術後に適した食事です。

術後の口腔ケア

術後の口腔内を清潔に保つために、歯磨きやうがいを行うことが重要です。ただし、手術部位に直接ブラシが当たらないように注意し、特に初日は強いうがいを避けるように指導されることがあります。歯科医師から指示されたケア方法を守り、感染を防ぐことが重要です。

親知らずの抜歯のリスクと合併症

感染のリスク

親知らずの抜歯後、術後感染が起こることがあります。これにより、痛みや腫れ、膿が生じることがありますが、抗生物質や適切な口腔ケアで対処することが可能です。感染が広がる前に早めに対応することが重要です。

ドライソケット

抜歯後、血餅(けっぺい)が取れてしまうことで、歯を抜いた場所が露出し、強い痛みを伴う「ドライソケット」が発生することがあります。これは一般的な合併症で、特に下顎の親知らずの抜歯後に起こりやすいです。ドライソケットが発生した場合は、歯科医師に相談し、適切な治療を受ける必要があります。

神経損傷のリスク

親知らずが神経に近い位置にある場合、抜歯時に神経が損傷するリスクがあります。特に下顎の親知らずの場合、下歯槽神経に接近していることが多く、術後に一時的なしびれや感覚異常が起こることがあります。多くの場合、時間とともに回復しますが、まれに永久的な感覚の変化が残ることがあります。

親知らずの抜歯後の生活の注意点

運動や活動の制限

術後は、少なくとも24時間は激しい運動や重労働を避け、安静に過ごすことが推奨されます。血圧が上がると出血が再発する可能性があるため、スポーツやサウナなども避けるようにしましょう。

飲酒や喫煙の制限

親知らずの抜歯後、少なくとも数日は飲酒や喫煙を避けることが推奨されます。飲酒や喫煙は術後の回復を遅らせるだけでなく、感染のリスクを高めることがあります。特に喫煙は、血流を悪化させるため、治癒プロセスに悪影響を及ぼし、ドライソケットの発症リスクを高める可能性があります。健康的な回復を促すために、術後の一定期間はこれらの行為を避けることが重要です。

正しい睡眠姿勢

術後は、頭を高くして寝ることが推奨されます。枕を高くして上半身を起こした状態で寝ることで、出血や腫れを軽減することができます。術後すぐは、横向きに寝ると抜歯部位に血流が集中し、腫れや痛みが悪化する可能性があるため、仰向けで寝るように心がけましょう。

親知らずの抜歯におけるリスクと合併症

過剰な出血

親知らずの抜歯後、少量の出血は通常のことですが、出血が長時間にわたって続く場合は問題となります。ガーゼを使用して圧迫止血を試みることが推奨されますが、それでも止まらない場合は歯科医師に連絡する必要があります。特に血が多量に出ている、または血が止まらない場合は緊急処置が必要です。

感覚異常(しびれ)

親知らずの位置によっては、歯根が神経に近接していることがあります。特に下顎の親知らずの抜歯では、下歯槽神経や舌神経に損傷が起こる可能性があります。これにより、唇や顎、舌にしびれや感覚麻痺が起こることがありますが、多くの場合は時間とともに回復します。しかし、稀に永久的なしびれが残るケースもあるため、事前に歯科医師から十分な説明を受けることが大切です。

顎骨の損傷

特に埋伏している親知らずの抜歯では、顎骨の一部を削る必要がある場合があります。これにより、顎骨に小さな損傷が生じることがあり、術後に顎の痛みや違和感が残ることがあります。顎骨の回復には時間がかかることがあり、術後のケアが重要です。

親知らずの抜歯に関する費用と保険適用

抜歯の費用

親知らずの抜歯費用は、抜歯の難易度や手術の内容によって異なります。完全に生えている親知らずの抜歯は比較的簡単であり、費用も抑えられますが、埋伏歯や骨を削る必要がある場合は、費用が高くなることがあります。日本の健康保険制度では、親知らずの抜歯に保険が適用されることが多く、自己負担額は比較的低く抑えられることが一般的です。

保険適用の条件

通常、健康保険が適用される親知らずの抜歯には、医療的な理由がある場合が多いです。例えば、虫歯や歯周病、周囲の歯に悪影響を与えている場合、または親知らずが埋伏していて痛みや炎症を引き起こしている場合には、保険適用となることが一般的です。ただし、美容目的で抜歯を行う場合や、特別な術式を用いる場合には保険が適用されない場合があるため、事前に費用について歯科医師に確認することが重要です。

親知らずの抜歯後の長期的なケア

定期的な歯科検診

親知らずの抜歯後も、口腔内の健康を維持するためには定期的な歯科検診が必要です。特に、抜歯後の傷口の治癒状態や、周囲の歯や歯肉に問題がないかをチェックするために、術後1ヶ月以内の再診を推奨されることが多いです。さらに、年に一度の定期検診を受けることで、他の親知らずや口腔内全体の健康を守ることができます。

長期的な口腔衛生の維持

親知らずを抜歯した後も、残っている歯や歯肉を健康に保つことが大切です。正しいブラッシングやデンタルフロスの使用を習慣づけ、口腔内の清潔を保つことで、虫歯や歯周病を予防することができます。歯科医師から指導を受けた口腔ケアを続けることで、長期的に健康な口腔環境を維持できます。

まとめ

親知らずの抜歯は、多くの人にとって避けられない治療の一つです。親知らずが正常に生えていない場合や、他の歯に悪影響を与えている場合、抜歯は健康な口腔環境を保つために重要な処置です。抜歯手術自体は一般的な処置であり、適切な術後ケアと生活習慣により、回復も比較的スムーズに進むことが期待できます。

親知らずの状態や抜歯が必要かどうかについては、歯科医師と相談し、定期的な検診を通じて判断することが重要です。必要に応じて適切なタイミングで抜歯を行うことで、将来的な歯の健康リスクを軽減することができます。