小帯とは

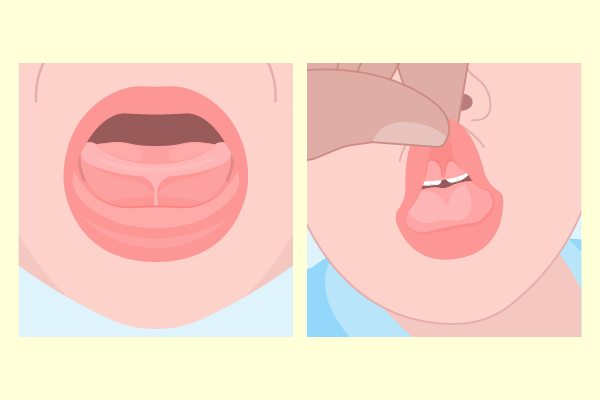

小帯(しょうたい、Frenulum)は、舌や唇、歯肉をつなぐ薄い筋のような組織で、口腔内にいくつか存在します。代表的なものには、舌小帯(舌の下にある筋)や上唇小帯(上唇の内側にある筋)があり、これらが異常な位置や発達をしている場合、口腔機能に影響を与えることがあります。特に発音、食事、歯並び、歯肉の健康に悪影響を及ぼすことがあり、そのような場合には小帯切除が検討されます。

小帯切除が必要なケース

舌小帯短縮症(舌小帯付着異常)

舌小帯短縮症は、舌小帯が短いために舌が十分に動かせない状態です。この異常は、乳児期の授乳の際に母乳を飲みにくくなることや、成長後の発音障害の原因となることがあります。特に「ラ」や「タ」など、舌を使って発音する音が不明瞭になることがあります。乳幼児や幼児期に早期に発見されれば、舌小帯切除によって改善されることが多いです。

上唇小帯の異常

上唇小帯が異常に発達している場合、上唇と歯肉の間に隙間ができ、歯の間にすき間(正中離開)が生じることがあります。この状態では、見た目や歯並びに影響を与えるため、歯科矯正と併せて小帯切除が行われることがあります。また、上唇小帯が異常に発達している場合、歯磨きの際に歯肉が傷つきやすくなり、歯肉炎を引き起こすことがあります。

下唇小帯の異常

下唇小帯が発達している場合、歯肉が引っ張られることで歯茎が下がりやすくなり、歯肉退縮を引き起こすことがあります。歯肉が後退すると、歯根が露出し、知覚過敏や歯周病のリスクが高まるため、下唇小帯の切除が推奨されることがあります。

小帯切除のメリット

発音の改善

舌小帯短縮症がある場合、舌の動きが制限されるため、特定の発音に影響を与えることがあります。舌小帯を切除することで、舌の可動域が広がり、発音がより明瞭になることが期待されます。特に、子どもの言語発達において、舌小帯切除は重要な治療法の一つです。

歯列矯正の補助

上唇小帯が異常に発達している場合、正中離開を引き起こし、歯列矯正によっても完全に改善されないことがあります。小帯を切除することで、上唇の動きを正常化し、歯列矯正の効果を最大限に発揮させることができます。

歯肉の健康維持

下唇小帯や上唇小帯が歯肉を引っ張っている場合、歯肉の健康に悪影響を及ぼすことがあります。歯肉が引き締まることで、歯肉退縮や歯周病を防ぐことができ、小帯切除によって歯肉の健康を維持することが可能です。

小帯切除の手術の流れ

1. 診断と検査

まず、歯科医師が小帯の位置や発達の状態を確認し、切除が必要かどうかを診断します。発音や歯並びに影響を与えている場合、または歯肉に悪影響を与えている場合は、小帯切除を行うことが推奨されます。検査では、視診や触診が主に行われ、小帯の付着位置や動きを確認します。

2. 局所麻酔

小帯切除手術は、局所麻酔を使用して行われます。手術部位が小さいため、全身麻酔は必要なく、局所的に麻酔を施して痛みを感じない状態で手術が行われます。乳幼児の場合は、特別な配慮のもとで手術が進められます。

3. 小帯の切除

麻酔が効いた後、歯科医師が小帯を切開し、過剰に発達した小帯の一部を除去します。切除は非常に短時間で完了し、手術自体は数分から十数分程度で終わります。

4. 縫合(必要に応じて)

小帯切除後、切開部分を縫合することが必要な場合があります。特に傷口が大きい場合や、出血を抑えるために縫合が施されます。

5. 術後のケア

術後は、手術部位を清潔に保つことが重要です。食事の際に刺激を避け、柔らかい食べ物を摂取するように指導されることが多いです。また、手術後数日間は痛み止めが処方され、痛みや腫れを抑えるためのケアが行われます。傷口の治癒には1~2週間程度かかりますが、この間は定期的なチェックが行われます。

小帯切除後の回復とケア

術後の痛みと腫れ

手術後は軽度の痛みや腫れが予想されますが、数日以内に治まることがほとんどです。痛み止めが処方される場合があり、術後の数日は無理せずに過ごすことが推奨されます。腫れが続く場合や、感染の兆候が見られる場合は、すぐに歯科医師に連絡することが必要です。

食事制限

術後は、刺激物や硬い食べ物を避け、柔らかい食事を摂るように心がけることが大切です。術後数日は特に傷口がデリケートなため、冷たい食べ物や温かすぎるものも避けるようにしましょう。

口腔ケア

手術部位の感染を防ぐために、術後は口腔内を清潔に保つことが重要です。ブラッシングは傷口を避けて行い、抗菌性のうがい薬を使用することも効果的です。歯科医師の指示に従い、適切な口腔ケアを続けることが回復を早めるポイントです。

小帯切除のリスクと合併症

出血

手術後、軽度の出血が見られることがありますが、通常は数日以内に治まります。出血が続く場合や異常な出血がある場合は、すぐに医師に相談することが必要です。

感染のリスク

口腔内の手術であるため、感染のリスクがあります。術後のケアが不十分であると、感染が広がることがありますが、適切な口腔ケアを行うことで感染のリスクを最小限に抑えることができます。

再発のリスク

非常に稀なケースですが、小帯が再度発達してしまう場合があります。特に発育過程の子どもでは、再発する可能性がゼロではないため、定期的に検診を受け、歯科医師の指導のもとで経過を観察することが重要です。再発が認められた場合でも、再度の小帯切除手術で改善することが多いです。

神経や血管への影響

小帯切除手術は比較的安全な手術ですが、周囲にある神経や血管への影響がゼロではありません。特に舌小帯の場合、舌の動きに関わる神経に近いため、慎重な手術が必要です。経験豊富な歯科医師による手術を受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

小帯切除の費用

手術費用の目安

小帯切除手術の費用は、手術の難易度や使用する器具によって異なります。通常は局所麻酔で行われるため、全身麻酔が必要な手術に比べて費用は抑えられます。レーザー治療や電気メスを使用する場合、技術料が追加されることもありますが、多くのケースでは保険が適用されるため、費用負担を軽減することが可能です。

保険適用の有無

小帯切除手術は、必要に応じて健康保険の適用対象となることが多いです。特に、舌小帯短縮症や歯列矯正に関連して行われる場合は、保険適用となるケースが多いですが、美容的な目的での手術は保険適用外となる場合もあります。事前に歯科医師に相談し、費用についての詳細を確認しておくことが重要です。

小帯切除と他の治療法の比較

歯列矯正との併用

上唇小帯や下唇小帯の異常が原因で歯並びが乱れている場合、小帯切除と歯列矯正を併用することで、歯並びを改善しやすくなります。特に正中離開の治療においては、小帯切除を行うことで矯正治療の効果がより高まり、長期的な歯列の安定が期待できます。

小帯切除のまとめ

小帯切除は、舌小帯や上唇・下唇小帯の異常によって引き起こされる発音障害、歯列不正、歯肉退縮などを改善するために行われる外科的治療です。手術自体は比較的短時間で行われ、回復も早いことが特徴です。術後のケアや定期的な検診をしっかりと行うことで、長期的な健康を維持することが可能です。

舌小帯短縮症や上唇小帯の異常がある場合、早めに歯科医師の診察を受け、適切な治療を受けることが重要です。小帯切除により、口腔機能や歯列の改善が見込め、生活の質が向上することが期待されます。