歯性上顎洞炎とは

歯性上顎洞炎(しせいじょうがくどうえん、Odontogenic Maxillary Sinusitis)は、上顎にある上顎洞(じょうがくどう、Maxillary Sinus)という空洞に炎症が起こる疾患です。この炎症は、主に歯の感染症や歯周病が原因で発生し、上顎の奥歯に近接している上顎洞へ細菌や炎症が広がることで発症します。

上顎洞炎自体は風邪やアレルギー、ウイルス感染などで引き起こされることもありますが、歯性上顎洞炎は、特に歯の疾患によって生じるものです。治療せずに放置すると、慢性化して症状が悪化することがあるため、早期の診断と治療が重要です。

歯性上顎洞炎の主な症状

鼻づまりや鼻水

歯性上顎洞炎の最も一般的な症状の一つが、鼻づまりや黄色または緑色の鼻水の排出です。これらの症状は、上顎洞内に炎症が広がることにより引き起こされ、風邪と似た症状に見えることがありますが、歯の痛みや違和感が伴う場合は、歯性上顎洞炎の可能性が高いです。

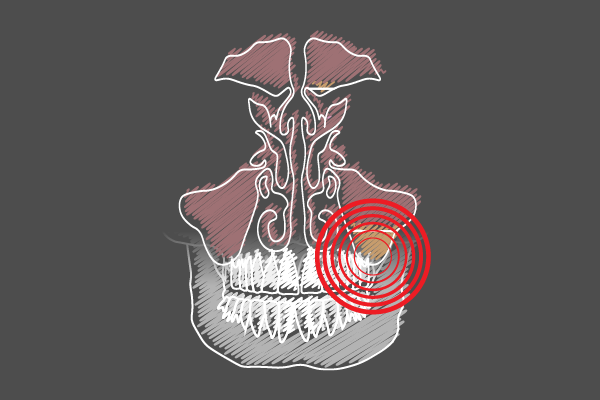

顔面や歯の痛み

上顎洞が炎症を起こすと、顔面に圧迫感や痛みを感じることがよくあります。特に、目の下や頬、上顎の歯にかけて痛みが広がることが多く、片側に限定して痛むことが一般的です。歯に近接している上顎洞が炎症を起こすと、歯の根元に痛みや違和感が現れることもあります。

嗅覚の低下

炎症が上顎洞内で広がると、鼻腔と密接に関わるため、嗅覚の低下を引き起こすことがあります。特に歯性上顎洞炎では、慢性的な炎症が長引くことで、嗅覚の感度が鈍くなる場合が多いです。

頭痛

歯性上顎洞炎は、頭痛を引き起こすことがあります。上顎洞の圧力が増加し、周囲の神経に影響を与えるため、顔面や前頭部に痛みを感じることがあります。風邪や他の疾患と間違われることがあるため、歯の問題が疑われる場合には歯科医師の診察が重要です。

歯性上顎洞炎の原因

虫歯や根尖性歯周炎

歯性上顎洞炎の原因として最も多いのは、上顎の奥歯に発生した虫歯や、根尖性歯周炎です。虫歯が深く進行し、歯根の先端まで達すると、上顎洞に近接するため、そこから細菌が上顎洞内に入り込み炎症を引き起こします。また、根管治療がうまくいかない場合や、治療後に感染が再発した場合にも、歯性上顎洞炎の原因となることがあります。

歯周病

歯周病も歯性上顎洞炎の主要な原因です。歯周病が進行すると、歯根を支える骨が失われ、歯周ポケットが深くなり、歯根周囲の組織が感染しやすくなります。この感染が上顎洞に広がると、歯性上顎洞炎を引き起こします。特に慢性の歯周病がある場合は、歯性上顎洞炎のリスクが高まります。

歯の外傷

歯の外傷や抜歯によって歯根や周囲の骨が損傷し、上顎洞に炎症が広がることもあります。特に、上顎の奥歯の抜歯後に細菌が入り込むと、上顎洞内に感染が広がり、歯性上顎洞炎を引き起こすことがあります。

歯性上顎洞炎の診断方法

視診と触診

歯性上顎洞炎の診断は、まず視診と触診から始まります。歯科医師が歯の状態や歯茎の腫れ、顔面の圧痛を確認し、感染が疑われる歯を特定します。また、痛みの場所や鼻づまりの症状など、患者の自覚症状も重要な診断ポイントとなります。

画像診断

歯性上顎洞炎を正確に診断するためには、画像診断が不可欠です。レントゲンやCTスキャンを用いて、歯根や上顎洞の状態を詳細に確認します。特にCTスキャンでは、上顎洞内の炎症の広がりや膿の有無、歯根との関係性を正確に把握することができます。

歯性上顎洞炎の治療法

抗生物質の投与

歯性上顎洞炎の初期治療として、抗生物質の投与が行われることが多いです。細菌感染が原因であるため、抗生物質を使用して炎症を抑え、症状を改善させます。ただし、根本的な原因である歯の問題が解決されない限り、再発の可能性が高いため、抜歯や根管治療などの歯科治療が必要です。

根管治療や抜歯

歯性上顎洞炎の原因となる歯が虫歯や歯周病の場合、根管治療や抜歯が行われます。根管治療では、感染した歯根を清掃し、消毒を行った後、適切に充填して感染の再発を防ぎます。歯が保存できない場合は抜歯を行い、感染源を取り除きます。

上顎洞の洗浄

上顎洞内に膿や感染物質がたまっている場合、上顎洞を洗浄する手術が行われることがあります。局所麻酔を用いて、上顎洞内を洗浄し、炎症の原因物質を取り除くことで症状を改善します。この処置は、慢性的な歯性上顎洞炎や再発を繰り返す場合に有効です。

手術による治療

歯性上顎洞炎が重症化した場合、手術による治療が必要になることがあります。上顎洞粘膜の一部を除去して排膿し、炎症を鎮めることが目的です。歯科的な治療と並行して行うことが多く、歯科医師や耳鼻咽喉科の専門医が協力して治療を進めます。

歯性上顎洞炎の予防法

定期的な歯科検診

歯性上顎洞炎を予防するためには、定期的な歯科検診が重要です。歯や歯周組織の健康状態をチェックし、虫歯や歯周病の早期発見・治療を行うことで、上顎洞への感染を防ぐことができます。また、口腔内の清潔を保つために、日常的な口腔ケアも欠かせません。

歯周病の予防

歯周病は、歯性上顎洞炎の大きなリスク要因です。歯周病を予防するために、毎日の丁寧なブラッシングやフロスの使用、歯科での定期的なクリーニングが重要です。歯周病が進行する前に予防的なケアを行うことで、上顎洞への感染リスクを減らすことができます。歯周病の初期段階では痛みがないことが多いため、定期的な歯科検診を受けることが最も効果的な予防法です。

正しい口腔ケアの習慣

毎日の口腔ケアは、歯性上顎洞炎を防ぐための基本です。適切なブラッシング技術を身につけ、歯と歯茎の境目を丁寧に清掃することで、細菌の繁殖を防ぎます。特に上顎の奥歯周辺は、歯性上顎洞炎が発生しやすい場所なので、念入りにケアする必要があります。また、歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯と歯の間に溜まった汚れを取り除くことも効果的です。

歯性上顎洞炎に関するよくある質問

歯性上顎洞炎は放置するとどうなりますか?

歯性上顎洞炎を放置すると、炎症が慢性化し、症状が悪化する可能性があります。初期の段階では軽度の鼻づまりや痛みだけで済む場合もありますが、放置すると鼻腔や眼窩(目の周辺)に炎症が広がることがあり、さらに深刻な健康問題を引き起こすことがあります。慢性の炎症は、長期間にわたる痛みや不快感を伴い、最悪の場合は外科的な介入が必要になることもあります。

上顎洞炎と歯性上顎洞炎の違いは何ですか?

上顎洞炎は、風邪やアレルギー、ウイルス感染などさまざまな原因で引き起こされることがあり、鼻腔と上顎洞の間に炎症が発生する疾患です。一方で、歯性上顎洞炎は、歯の感染や炎症が原因で上顎洞に炎症が広がることを指します。主な違いは、発症の原因が歯に関連しているかどうかです。上顎の奥歯に関連する感染症が原因で上顎洞炎が発生した場合は、歯性上顎洞炎と呼ばれます。

歯性上顎洞炎はどのように診断されますか?

歯性上顎洞炎は、歯科医師による視診、触診に加えて、画像診断(レントゲンやCTスキャン)によって診断されます。これにより、上顎洞内の炎症の広がりや膿の有無、歯の根の状態が確認されます。CTスキャンを使用すると、より詳細な構造を確認できるため、診断精度が向上します。

抜歯後に歯性上顎洞炎が発生することはありますか?

はい、特に上顎の奥歯を抜歯した後は、歯根が上顎洞に非常に近いため、抜歯後の感染が上顎洞に広がることがあります。抜歯後の感染予防のためには、術後の口腔ケアが重要です。適切な手術後のケアと歯科医師の指示に従うことで、歯性上顎洞炎のリスクを最小限に抑えることができます。

歯性上顎洞炎の治療費と保険適用

治療費用の目安

歯性上顎洞炎の治療費用は、症状の重症度や治療法によって異なります。軽度の歯性上顎洞炎の場合、抗生物質や投薬による治療が主となり、費用は比較的抑えられます。しかし、抜歯や根管治療、上顎洞の洗浄、外科手術が必要な場合は、費用が増加することがあります。一般的には、健康保険が適用されるため、自己負担額は軽減されることが多いです。

保険適用の範囲

歯性上顎洞炎の治療は、多くの場合、医療保険の適用対象となります。特に、歯の感染や上顎洞の炎症を伴う症状は、医療的に必要な治療としてカバーされることが一般的です。外科的処置や画像診断、抜歯なども保険適用範囲内で行われることが多いため、事前に治療費用について歯科医師に相談することをお勧めします。

まとめ

歯性上顎洞炎は、歯の感染や歯周病が原因で上顎洞に炎症が広がる疾患です。鼻づまりや顔面痛、歯の痛みなどの症状が現れ、放置すると慢性化して症状が悪化する可能性があります。早期の診断と適切な治療が、歯性上顎洞炎の回復を促し、再発を防ぐために重要です。

治療には、抗生物質の投与や根管治療、場合によっては外科的処置が必要となることもあります。また、定期的な歯科検診や適切な口腔ケアを行うことで、歯性上顎洞炎の予防が可能です。歯や顔面に違和感や痛みがある場合は、早めに歯科医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。