嚢胞とは

嚢胞(のうほう、Cyst)は、体内に液体や半固体の物質がたまった袋状の構造物で、口腔内では主に顎骨や歯肉、歯の根の周辺に形成されることがあります。嚢胞は良性のものが多いですが、放置すると大きくなり、顎骨を圧迫したり、周囲の組織を破壊することがあるため、早期の診断と治療が必要です。口腔内に形成される嚢胞の種類には、根尖嚢胞、歯根嚢胞、歯原性嚢胞などがあり、どれも適切な治療を受けることが求められます。

嚢胞の種類

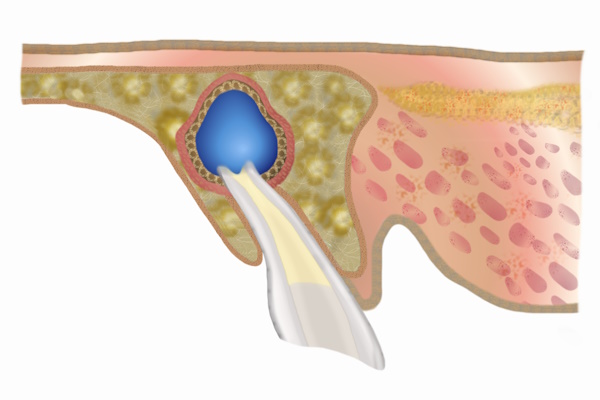

根尖嚢胞

根尖嚢胞(こんせんのうほう)は、歯の根の先端にできる嚢胞で、虫歯や歯の根の感染によって引き起こされることが多いです。感染が歯の根に広がることで、免疫反応が起こり、その結果として嚢胞が形成されます。

歯原性嚢胞

歯原性嚢胞(しげんせいのうほう)は、歯の発育に関連して生じる嚢胞で、歯が正常に生えてこない場合や、歯の周囲に細胞の異常がある場合に形成されることがあります。特に親知らずが埋伏している場合に歯原性嚢胞が発生しやすく、これが原因で顎骨にダメージを与えることがあります。

歯根嚢胞

歯根嚢胞は、歯の根の部分に発生する嚢胞で、虫歯や歯周病が原因で歯の根元に炎症が起きることで形成されます。放置すると顎骨を圧迫し、周囲の歯や骨に悪影響を与えることがあります。

嚢胞の原因

歯の感染や虫歯

嚢胞は、歯の感染が原因で発生することが多いです。特に深い虫歯や歯周病により、歯の根や周囲の組織が感染し、そこに液体がたまって嚢胞が形成されます。これにより、歯の根や顎骨が圧迫され、痛みや腫れが生じることがあります。

歯の発育異常

嚢胞は歯の発育異常によっても形成されることがあります。特に歯が正常に萌出しない場合や、歯が埋伏している場合、嚢胞が形成されるリスクが高まります。このようなケースでは、嚢胞の拡大が顎骨や周囲の歯に悪影響を及ぼす可能性があります。

嚢胞の症状

顎の腫れや痛み

嚢胞が形成されると、顎や歯肉の腫れ、痛みが生じることがあります。特に嚢胞が大きくなると、顎骨や周囲の組織に圧力がかかり、持続的な痛みを伴うことが多いです。また、嚢胞が拡大することで、顔の外側に腫れが現れることもあります。

歯の動揺や脱落

嚢胞が顎骨や歯の根を圧迫すると、歯がグラグラしたり、最悪の場合は脱落することもあります。嚢胞が大きくなることで、周囲の歯や骨に対する影響が強まり、歯の支持力が弱くなるためです。

感染の兆候

嚢胞が感染すると、痛みや腫れが急激に悪化し、発熱や膿が排出されることがあります。このような感染を伴った嚢胞は、即座に治療を受ける必要があり、放置するとさらに深刻な状態に発展することがあります。

嚢胞の診断

視診と触診

嚢胞の初期診断には、視診や触診が用いられます。歯科医師は、口腔内の腫れや異常を確認し、嚢胞の位置や大きさを把握します。表面から確認できない嚢胞の場合、触診により嚢胞が硬いか柔らかいか、痛みがあるかどうかをチェックします。

画像診断

嚢胞が顎骨内に深く存在する場合や、視診や触診では確認できない場合には、画像診断が行われます。主にX線、CTスキャンなどの技術を使用して嚢胞の正確な位置や大きさを特定し、治療計画を立てます。これにより、嚢胞が周囲の骨や歯に与える影響も詳細に確認できます。

細胞診(紹介)

嚢胞が感染している可能性がある場合や、良性か悪性かを判別するために、嚢胞内の液体や細胞を採取し、病理検査を行うことがあります。これにより、適切な治療法が選択されます。当院では対応していないため、必要に応じて紹介させて頂きます。

嚢胞の治療方法

小さな嚢胞の経過観察

嚢胞が小さい場合や、症状が軽度の場合には、経過観察が選択されることがあります。この際、嚢胞が自然に吸収される可能性もありますが、定期的に検診を受け、嚢胞が拡大したり、症状が悪化した場合は即座に対応する必要があります。

嚢胞の外科的摘出

嚢胞が大きくなったり、顎骨や周囲の歯に悪影響を与えている場合には、外科的摘出が必要です。嚢胞の摘出手術は、局所麻酔や静脈内鎮静法の下で行われ、嚢胞を完全に取り除くことで再発を防ぎます。手術後は、周囲の組織の回復を促し、感染を防ぐためのケアが行われます。

手術の流れ

1. 局所麻酔または静脈内鎮静法:手術は痛みを伴わないよう、局所麻酔または静脈内鎮静法が施されます。麻酔の選択は、嚢胞の大きさや患者様の状態に応じて決定されます。

2. 嚢胞の摘出:歯科医師は、嚢胞の位置に応じて歯肉や骨を切開し、嚢胞を取り除きます。嚢胞が完全に摘出されるように、慎重に操作が行われます。

3. 縫合:嚢胞を摘出した後、切開した部分を縫合して治癒を促します。

嚢胞摘出後の根管治療

嚢胞が歯の根に関連している場合、嚢胞摘出後に根管治療が必要となることがあります。根管治療では、感染した歯の神経や組織を取り除き、歯を保存するための治療を行います。これにより、再発や感染のリスクを減少させることができます。

嚢胞摘出後のケア

術後の痛みと腫れ

手術後には、数日間の軽度の痛みや腫れが予想されます。痛み止めや抗生物質が処方され、術後の回復をサポートします。特に感染を防ぐために、口腔内を清潔に保つことが重要です。

定期的な検診

嚢胞の再発を防ぐために、術後も定期的に歯科検診を受けることが大切です。嚢胞が再発するリスクはゼロではないため、再発の早期発見や、嚢胞摘出後の歯や顎骨の健康状態を確認するために定期的なフォローアップが必要です。特に術後数ヶ月から1年間は、歯科医師の指示に従い、定期的なチェックを受けることが推奨されます。

口腔内の清潔保持

術後のケアでは、口腔内を清潔に保つことが非常に重要です。特に、嚢胞摘出後は感染のリスクが高まるため、毎日のブラッシングや抗菌性のうがい薬を使用することが推奨されます。また、手術部位を傷つけないよう、術後しばらくは固い食べ物や刺激物を避けるようにしましょう。

食事の注意

術後の数日間は、柔らかい食べ物を摂取し、手術部位に負担がかからないようにすることが重要です。固い食べ物や辛い食べ物は避け、回復を促進するためにバランスの取れた食事を心がけてください。水分摂取も大切で、適度な水分補給を行うことで、口腔内の健康を保つことができます。

嚢胞摘出のリスクと合併症

出血

嚢胞摘出後の手術部位からの出血は、一般的な術後の合併症です。軽度の出血は通常、数日で治まりますが、出血が続く場合は速やかに歯科医師に相談することが必要です。適切な術後ケアを行うことで、出血を最小限に抑えることができます。

感染

手術後、まれに感染が発生することがあります。感染を予防するために、抗生物質が処方される場合があります。感染の兆候としては、術後数日以内に痛みが強くなったり、腫れや膿が出ることがあります。感染が疑われる場合は、速やかに医師の診察を受けることが必要です。

顎骨の損傷

嚢胞が大きい場合、摘出手術に伴い顎骨が損傷することがあります。これにより、術後に歯の動揺や顎の痛みが生じることがあります。顎骨の損傷が深刻な場合には、骨移植などの補助的な治療が必要になることがあります。

再発のリスク

嚢胞摘出後でも、嚢胞が再発するリスクは完全に排除できません。特に、歯原性嚢胞や感染が原因で嚢胞が発生した場合、同じ場所に再び嚢胞が形成されることがあります。そのため、定期的な検診と経過観察が重要です。

嚢胞摘出後の回復期間

一般的な回復期間

嚢胞摘出後の回復期間は、嚢胞の大きさや摘出の難易度によって異なります。通常、軽度の嚢胞摘出であれば、1週間程度で日常生活に戻ることができる場合が多いですが、大きな嚢胞や顎骨に影響を及ぼす手術の場合は、数週間から数ヶ月の回復期間が必要となることがあります。

術後のフォローアップ

術後の回復が順調に進むかどうかを確認するために、フォローアップの検診が行われます。特に、嚢胞が再発しやすい場合や、手術後の経過が悪い場合には、追加の治療が必要になることがあります。歯科医師の指示に従って定期的に検診を受けることが、長期的な回復をサポートします。

嚢胞摘出の費用

治療費用の目安

嚢胞摘出の費用は、嚢胞の大きさや位置、手術の難易度によって異なります。一般的な嚢胞摘出手術は、保険適用される場合が多く、比較的費用を抑えた治療が可能です。しかし、特殊な手術や再発を防ぐための追加治療が必要な場合には、費用が増加することがあります。

保険適用の有無

多くの嚢胞摘出手術は、健康保険の適用対象となりますが、使用する技術や設備によっては、一部保険適用外の治療費が発生する場合もあります。特に、再発リスクの高い嚢胞や特殊な症例の場合には、追加の検査や処置に対して保険が適用されないことがあるため、事前に費用について確認しておくことが重要です。

まとめ

嚢胞摘出は、顎骨や歯に影響を与える嚢胞を取り除くための重要な手術であり、適切な治療を受けることで症状の改善と再発の防止が可能です。嚢胞の早期発見と診断、適切な摘出手術、そして術後のケアと定期検診が、長期的な口腔内の健康を維持するために重要な要素です。

嚢胞の摘出が必要と診断された場合は、歯科医師の指示に従って適切な治療を受け、術後も口腔内の清潔を保ち、定期的な検診を怠らないようにしましょう。これにより、再発のリスクを最小限に抑え、健康な歯と顎骨を維持することができます。