唾石症とは

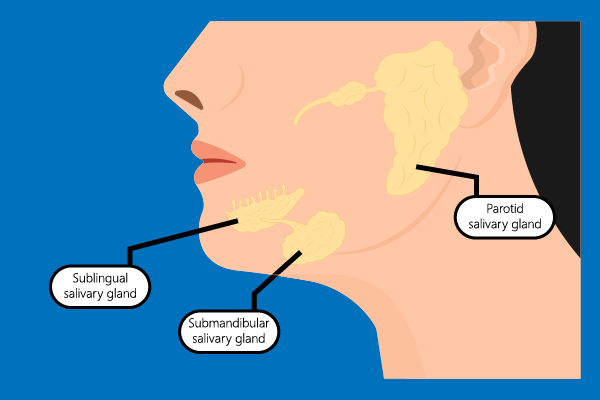

唾石症(だせきしょう、Sialolithiasis)は、唾液腺内に唾液の成分が固まり、石のような硬い塊(唾石)が形成される病気です。この唾石が唾液の流れを妨げることで、唾液腺が腫れたり、痛みを伴うことがあります。唾液腺は、主に耳下腺、顎下腺、舌下腺の3つがあり、唾石は主に顎下腺に形成されることが多いです。

唾液は食事中や普段の口腔内の清潔を保つために重要な役割を果たしており、唾液の流れが妨げられることで、口腔内の不快感や感染リスクが高まります。唾石症は比較的よく見られる疾患であり、適切な治療で症状を緩和することが可能です。

唾石症の原因

唾液の成分変化

唾石の主な原因は、唾液の成分に含まれるカルシウムやリン酸が過剰に分泌され、これらが唾液腺内で固まって石のような塊を形成することです。この状態が続くと、唾石が徐々に大きくなり、唾液の流れを妨げるようになります。

唾液腺の閉塞

唾液腺の導管が何らかの理由で狭くなったり閉塞することでも、唾石が形成されやすくなります。導管の狭窄や炎症、腫れなどが原因となり、唾液が正常に流れず、石が形成されやすい環境が作られます。

脱水症状

脱水症状が引き金となることもあります。体内の水分が不足すると、唾液の分泌が減少し、唾液が濃縮され、石ができやすくなります。特に水分摂取が少ない日常や、病気などで脱水状態が続く場合には、唾石ができるリスクが高まります。

唾石症の症状

唾液腺の腫れ

唾石が唾液の流れを妨げると、唾液腺が腫れ、痛みを伴うことがあります。特に食事中や食後、唾液の分泌が活発になるタイミングで腫れが顕著になり、顎や首のあたりに不快感を感じることが多いです。

口腔内の痛み

唾石が大きくなると、唾液腺内に圧力がかかり、口腔内や顎の下部に痛みを感じることがあります。痛みは一時的なものから慢性的なものまで幅広く、唾液の流れが完全に止まると、激しい痛みを伴うこともあります。

口の乾燥(ドライマウス)

唾液が正常に分泌されなくなるため、口腔内が乾燥しやすくなります。ドライマウスの症状が続くと、虫歯や口臭の原因にもなり、口腔内の健康が悪化するリスクが高まります。

感染や膿

唾液の流れが長期間妨げられると、唾液腺内で感染が発生し、膿がたまることがあります。この状態を「唾液腺炎」と呼び、痛みや腫れが増し、発熱を伴うこともあります。膿が口腔内に漏れ出し、口内に悪臭が発生する場合もあります。

唾石症の診断

視診と触診

歯科医師は、顎下腺や耳下腺、舌下腺を視診し、腫れや痛みの部位を特定します。さらに、指で腫れている部分を触診し、石が触れた際の硬さや感触を確認します。表面に近い唾石であれば、触診で特定できることが多いです。

画像診断

表面から確認できない唾石や、唾液腺内の深い部分にできた石を確認するために、画像診断が用いられます。特にX線、CTスキャンが効果的です。これらの画像診断により、唾石の正確な位置や大きさを把握し、適切な治療計画を立てます。

唾液の分析

唾液の成分を分析することも、唾石症の原因を探る上で有効です。唾液に含まれるカルシウムやリン酸の濃度が高い場合、唾石が形成されやすくなるため、適切な食事指導や水分補給の指導が行われることがあります。

唾石症の治療方法

小さな唾石の自然排出

唾石が小さい場合や、唾液腺の浅い部分に存在する場合、唾液の流れを促すことで自然に排出されることがあります。これには、唾液の分泌を刺激する酸味のある食品(レモンなど)を食べたり、マッサージを行って唾液の流れを助ける方法が用いられます。

外科的な唾石除去

唾石が大きい場合や、自然排出が難しい場合には、外科的に唾石を除去する手術が行われます。口腔内から唾石を取り除くために、局所麻酔を施して唾石を摘出します。手術は比較的短時間で行われ、術後の回復も早いことが特徴です。

手術の流れ

1. 局所麻酔:患部に局所麻酔を施し、痛みを感じないようにします。

2. 唾石の摘出:歯科医師は、唾液腺の導管を切開し、唾石を取り出します。特に深い位置にある唾石の場合は、慎重に手術が行われます。

3. 縫合:摘出後、切開した部分を縫合して治癒を促します。

唾液腺の摘出手術

唾石が再発しやすい場合や、唾液腺に深刻な損傷がある場合、唾液腺自体を摘出する手術が行われることもあります。顎下腺や舌下腺が摘出されても、残った他の唾液腺が唾液を分泌するため、口腔内の機能に大きな問題は生じません。ただし、唾液の分泌量が減少するため、ドライマウスの症状が出る可能性があるため、適切な口腔ケアが必要です。

唾石症の予防方法

水分補給

十分な水分補給は、唾石症の予防に非常に効果的です。脱水症状を避け、常に唾液の流れをスムーズに保つことで、唾液の濃縮を防ぎ、唾石が形成されにくくなります。特に、日常生活の中で意識的に水分を摂取することが重要です。特に乾燥した環境や、運動後にはこまめな水分補給を心がけ、唾液が正常に分泌される状態を保つようにしましょう。

唾液の分泌を促す食品の摂取

酸味のある食べ物や、キシリトールガムなどの唾液の分泌を促す食品やガムを活用することも、唾石症の予防に役立ちます。レモンや梅干しなど酸味の強い食材は、唾液腺を刺激して唾液の分泌を増加させ、唾石の形成を防ぐ効果があります。また、ガムを噛むことで唾液の流れを活発にすることができます。

口腔ケアと健康管理

日常的に適切な口腔ケアを行うことで、唾石症の予防に繋がります。特に唾液腺周囲のマッサージやブラッシング、定期的な歯科検診は重要です。また、口腔内の炎症や感染を防ぐため、清潔な状態を保つことが唾石の発生を抑えるポイントとなります。

唾石症の再発予防

唾石症は、一度治療を受けても再発するリスクがあります。そのため、再発予防に向けたケアが必要です。以下は再発防止のために重要なポイントです。

定期的な歯科検診

再発予防には、歯科医師による定期的なチェックが欠かせません。唾石が再び形成されないよう、定期的に唾液腺の状態を確認し、異常がないかを確認します。また、唾石が再度形成された場合でも、早期に発見して治療を行うことで、再発のリスクを最小限に抑えることができます。

唾液腺のマッサージ

唾液腺の導管を適度にマッサージすることで、唾液の流れをスムーズに保つことができます。マッサージは、自宅でも簡単にできるケア方法であり、顎下腺や耳下腺を優しく刺激することで唾液分泌を促進します。特に、唾石症の再発リスクが高い方には、日常的な習慣として取り入れることが推奨されます。

適切な食生活

唾石症の予防には、バランスの取れた食生活が重要です。過剰なカルシウム摂取や脱水症状を防ぐために、ミネラルや水分を適切に摂ることが求められます。また、特定の食べ物が唾液の分泌を妨げたり、唾液腺に負担をかける場合があるため、食事内容の見直しが必要な場合もあります。

唾石症の治療にかかる費用

唾石症の治療費は、唾石の大きさや位置、治療方法によって異なります。小さな唾石が自然排出された場合には、治療費はほとんどかからないこともありますが、外科的な唾石の除去や内視鏡手術が必要な場合は、手術費用が発生します。

保険適用の有無

多くの場合、唾石症の治療は健康保険が適用されますが、治療内容や使用する医療機器によっては、保険適用外となる場合もあります。特に最新の内視鏡手術(※)や高度な治療技術が求められる場合には、追加の費用がかかる可能性があります。治療前に歯科医師に費用について確認することが重要です。

※ 当院では対応していないため、紹介させて頂きます。

まとめ

唾石症は、唾液腺内に唾石が形成され、唾液の流れを妨げることで腫れや痛みを引き起こす病気です。早期に診断し、適切な治療を行うことで、症状を緩和し、口腔内の健康を保つことができます。小さな唾石であれば自然に排出されることもありますが、大きな唾石の場合は外科的な除去が必要となることもあります。

また、再発を防ぐためには、日常的なケアや定期的な歯科検診が重要です。十分な水分補給や唾液分泌を促進する食品の摂取、適切な口腔ケアを行うことで、唾石症の予防や再発防止に努めることができます。

唾石症に関するお悩みや、症状が気になる方は、早めに歯科医師に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。